散水機の現場調査チェックシート

散水機の現場調査チェックシート

散水システム導入へのチェックポイント

散水計画の立案手順

自動散水システムの立案手順についてご説明いたします。

現場を把握 まず、散水したい範囲を決めます。そして、水源とその散水範囲の位置関係を整理します。途中に土間があれば渡り配管が必要であったり、土間を斫ったりする必要があります。(敷地面積、緑化範囲、電源有無、給水量、給水圧など)

機種を選定 植栽の種類、広さ、周辺環境などを鑑み、スプリンクラー式かドリップチューブ式かを決定します。

下記にて詳しくご説明いたします。

立案手順その① 現場状況の確認

散水範囲の大きさを把握しましょう。

散水機は散水対象面積の大きさから計画や機種選定をスタートさせます。図面が無くとも、縦横の長さが分かれば、そのサイズに合わせた散水計画を立案することが可能です。すべての緑地帯が綺麗な長方形とは限りません。測り切れない場合は弊社スタッフにて現場調査を実施いたします。

水源の水圧が分かると使える散水機が分かります。

スプリンクラーは水圧が掛かると普段は地面に隠れている放水部が飛び出します。水圧が足らないと充分に機能しません。ドリップチューブも一定のの水圧がないと正常に機能しません。いずれも300kpa以上の水圧が必要になります。また必要以上に水圧が高い場合は減圧弁を入れて適正な水圧に落とします。

水圧と水量を把握する。

水圧計測は、水圧計と言う専用の計測機器を用います。また水量は水源まで水を運んできている給水管の太さで1分間に何リットルの水を流せるか確認できます。

※0.1MPa=100KPa(Pa=パスカル)です。

立案手順その② プリンクラーの選定

散水機の飛距離で必要数を算出します。

散水範囲の短辺を参考に、使用する散水設備を決め、まんべんなく水が行きわたる様に配置します。スプリンクラーは外周から内側にむかって散水を行い、ドリップチューブは1平米に2本並ぶように計画します。

当然ですが、一つの水源で得られる水量、水圧には限度があります。

散水機ドットコムでは与えられた条件の下、最大のパフォーマンスを発揮できるように散水計画を立案します。例えば、弱い水源であれば、水源の2次側で複数に分岐して系統分けをする。それぞれの系統を順番に散水することで、最終的には全体に水が行き渡るようにします。

複数のスプリンクラーを一度に全部開放するには膨大な水圧と水量が必要です。水源の関係からそれが不可能な場合、スプリンクラー自体が機能しない事も起こりえます。この場合は電磁弁を複数設けて緑地帯をブロック分けし、順番に散水すれば大丈夫です。

立案手順その③ コントローラー(制御盤)の選定

電源や設定機能で機種を選びます。

現場の電源の有無や機能などから最適のコントローラー機種を選定します。散水機ドットコムでは電源式、電池式、ソーラー発電式の3パターンをご用意。また設定も週間タイマーや年間タイマー、警報機能付きなど様々なバリエーションがございます。もちろん散水機ドットコムでお客様の現場に最適な散水コントローラーを選定することも可能です。

電源式のメリット

電池交換が必要なく、電源仕様にのみ

各種センサーオプションを選びます。

例えば、風が強い現場なら・・・風速を感知して、散水を停止しスプリンクラーの飛沫や水滴が強風に流されて、近隣の住宅や道路を濡らすのを未然に防ぐことができます。

例えば、雨の時水を撒きたくない・・・降雨を感知して、降雨の際に自動散水をSTOPすることができます。

散水コントローラーは操作が簡単です。

散水機ドットコムの散水コントローラーは操作が簡単で、施設管理の方でもラクラク設定変更を行う事が可能です。操作説明については説明書や動画もございます。また散水機ドットコムにお電話いただいても対応可能です。年数が経っていても大丈夫!少しでも情報があればお知らせください。頂きたい情報:物件名、設置年、機種名、機種の色等

立案手順その④ 計画図面の作成、お見積り

計画図面の作成を致します。

お客様や当社にて現場調査を行った後は、そのデータを当社にお送りください。頂いたデータ種類にもよりますが、CADにて散水範囲や商品画像を入れた提案書を作成致します。当社ではAutoCADを使用しています。また提出にお時間を頂く場合があります。

提案書一例

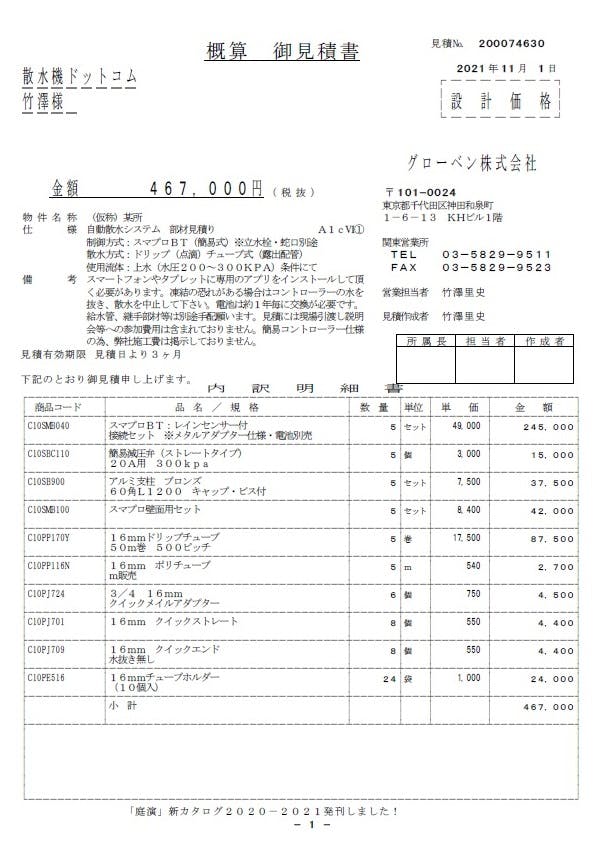

図面からお見積りを作成します。

スプリンクラーや制御機器、関連資材、参考労務費を平面図の計画を元に積算致します。また大型の散水機につきましてはポンプ/貯水槽についてもご提案させて頂きます。

いよいよ見積書の完成です!

このお見積書をお近くの施工業者様にお渡しください。施工業者様が不明の場合はこちらでお探しします。お問合せの際に現場所在地(~県~市)までお知らせください。

購入までの詳しい流れは購入ガイドをご覧ください。計画後からご成約、施工まで詳しく解説しております。ぜひご覧ください。

3.物件の平面図がある場合

ここまで現場調査についてご説明しましたが、新築案件でまだ現場に何もない状態の場合もあると思います。その場合はご計画中の建物の外構平面図をいただければ、散水機.comでこちらも無料で設計・積算させていただき、見積と図面をご提出させていただきます。

実はこの初期段階に自動散水を計画するほうが、上記で述べたような水圧、水量、電源位置などもすべて自動散水用に計画出来ますので、よりスマートな提案が可能になります。

例えば戸建てのお庭であれば、自動散水用として通常13Aの配管を仕込むところを20Aの口径の状態で設置をしてもらう。

マンションなどであれば、今後の自動散水の設定管理者が代わる可能性があるので、タイマーを複数個も設置せず1個に集約し、さらに年間タイマーを導入することでまったく操作をしない状態で植栽の維持管理ができる。

このようなプランニングをすることが出来ます。

散水機ドットコム よくある質問

散水機を導入するにあたって、様々な疑問点があると思われます。散水機ドットコムではあらゆるお客様の疑問を解決する為、過去にお客様からいただいた疑問点を蓄積しております。

順次下記リンク先で公開いたします。ぜひご覧ください。